Trichterbrust (Pectus excavatum)

Die typische Trichterbrust gehört zu den häufigsten Thoraxdeformitäten, die neben einem kosmetischen Aspekt auch die Herzleistung und die Atemmechanik einschränken. Der damit verbundene Leistungsknick kann sich erst im Erwachsenenalter bemerkbar machen. Knaben sind 3-4-mal so häufig betroffen wie Mädchen. Die Meinung, dass sich die „Trichterbrust auswächst“ oder mit „mangelhafter Ernährung“ (Vitamin D wir hier genannt) ist unzutreffend.

Symptome

Die Symptome sind je nach Ausprägung abgestuft in Erscheinung tretend:

Fig. 1: Übersicht über die Symptome bei Trichterbrust

Entwicklung

Die Trichterförmige Einsenkung entwickelt sich besonders stark während des Wachstums in der Pubertät. Dabei senkt sich das Brustbein zunehmend-rapide trichterförmig ein. Bei jedem Atemzug zieht sich bekanntlich das Zwerchfell zusammen, entfaltet die Lungen und übt gleichzeitig einen Zug auf das untere Ende des Brustbeins aus. Je mehr sich das Brustbein regelmäßig - atembeding - einsenkt und sich damit der Rippenbogen nach einwärts neigt, umso mehr werden die knorpeligen Rippenanteile stimuliert Knorpelzwischenzell-Substanz anzulagern und damit länger zu werden.

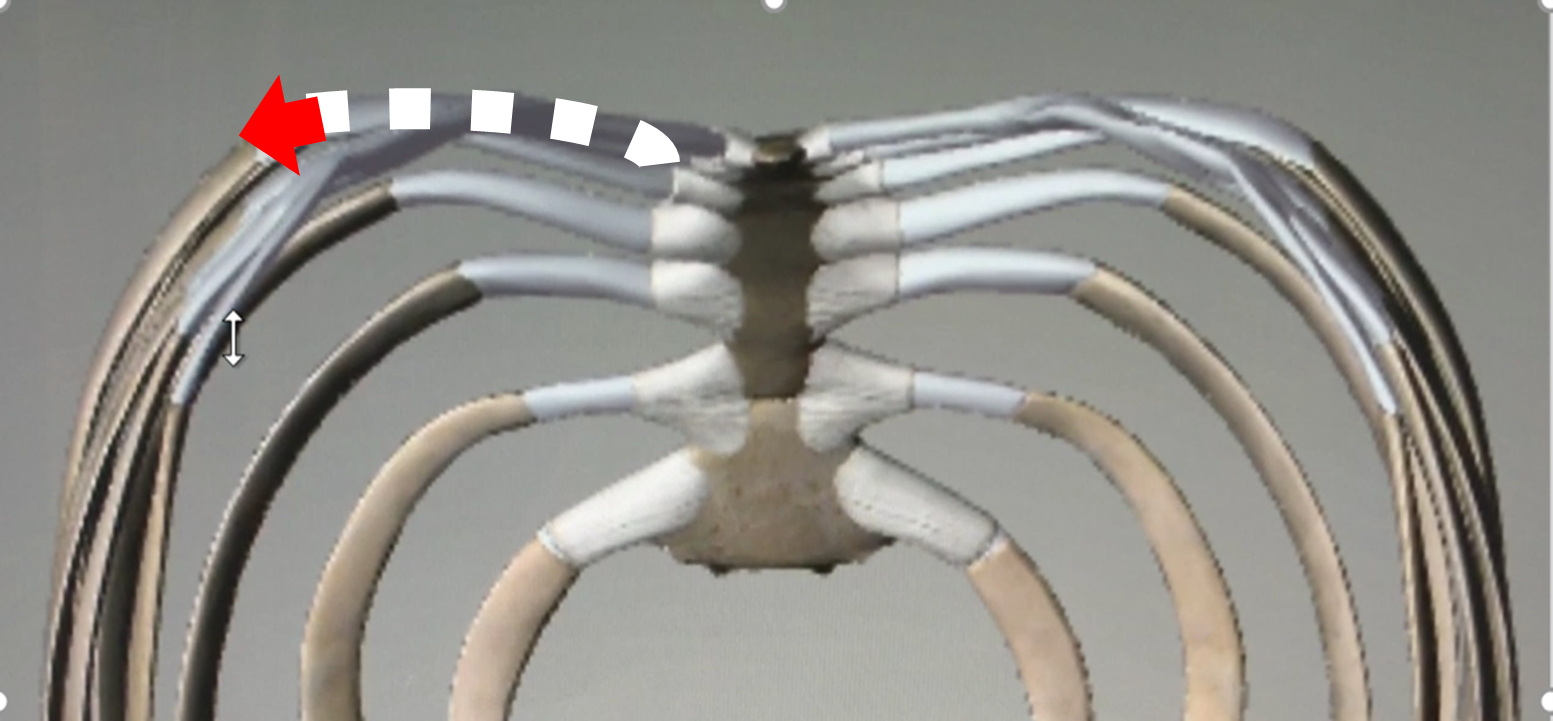

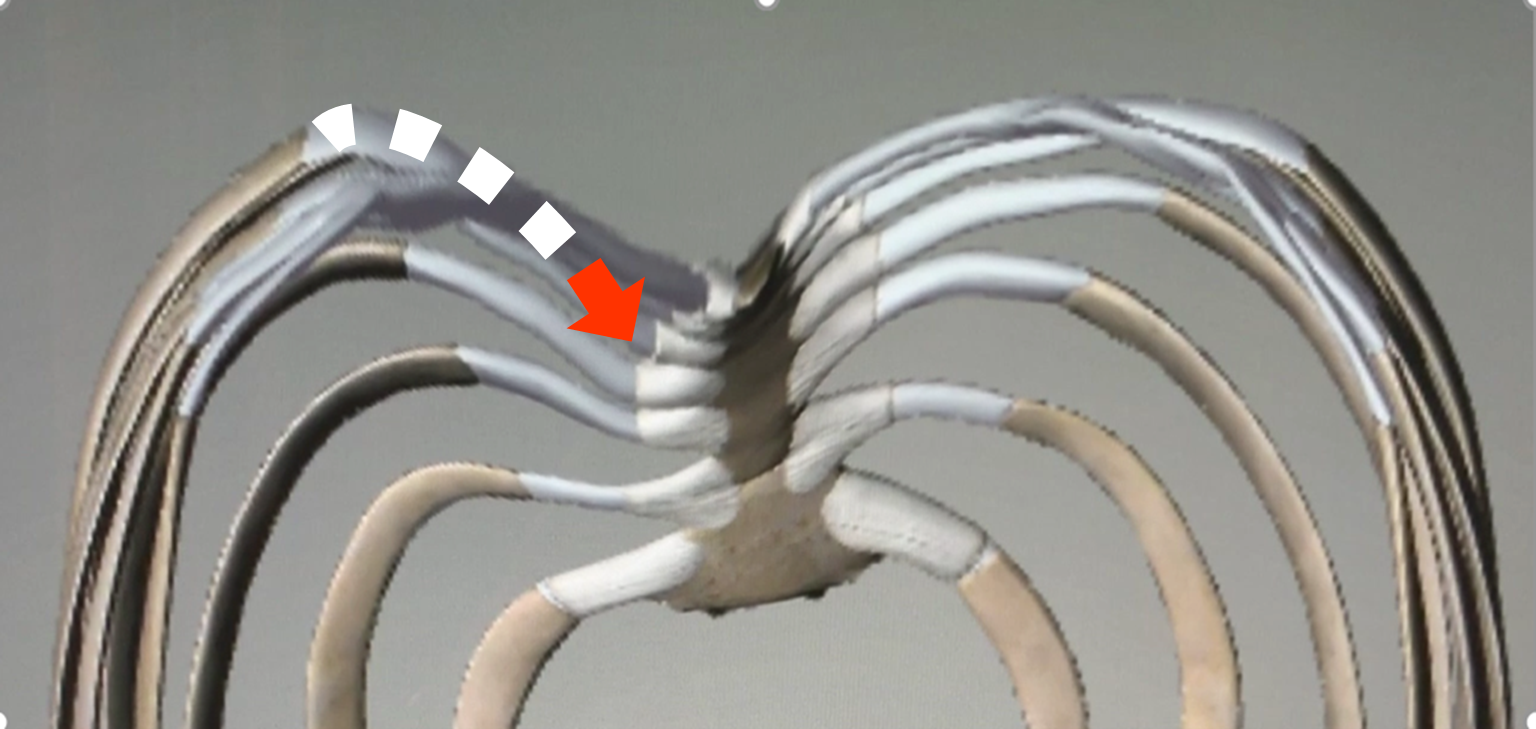

Fig. 2a: Reguläre Thoraxform, wo der Zug des Zwerchfells nach innen über den konkaven Rippenbogen abgeleitet wird. Dabei wird der Druck im Knorpel erhöht. Diese Belastung hält das Knorpelwachstum im normalen Umfang.

Fig.2b: Trichterbrustform mit eingeknickter vorderer Brustkorbform, wo der Zug des Zwerchfells nach innen den Druck im Knorpel erniedrigt. Diese Belastung stimuliert das Knorpelwachstum und die Trichterbrustentwicklung schreitet voran.

Mit dem Wachstum senken sich aber auch die angrenzenden knöchernen Rippenanteile ein, vornehmlich im rechten oberen Brustkorbanteil beginnend. In etwa 1/3 der Betroffenen gibt es auch bei anderen Familienmitgliedern - oftmals verschieden stark ausgebildete - Thoraxdeformitäten.

Das Brustbein hat Knochenkerne, die durch bindegewebig–knorpelige Brücken verbunden sind. Diese Knorpelbrücken des Brustbeinkörpers schließen sich mit Abschluss des Wachstums und die Knochenkerne verschmelzen.

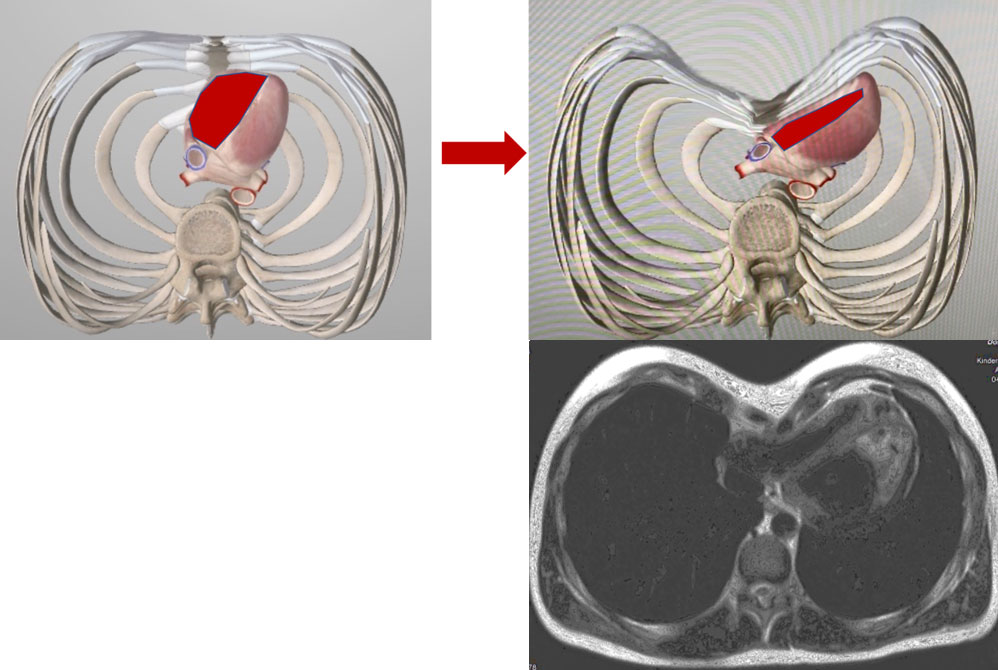

Druck auf das Herz

Das eingesenkte Brustbein übt einen Druck auf das Herz aus, das versucht auszuweichen und sich in der Regel nach links verschiebt (sogenannter Shift des Mediastinum´s). Die Pumpfunktion des rechten Herzens, welches das venöse Blut aus dem Körper aufnimmt, ist limitiert. Das bedrängte Herz übt einen Widerstand aus, so dass sich üblicherweise die tiefste Stelle des Trichters aus der Mittellinie (symmetrische Form) auf die rechte Seite des Brustkorbes verschiebt (asymmetrische Form). Damit „verteidigt“ das Herz seinen beschränkten Raum. Trotzdem kann die Herzleistung in der Mehrzahl der Fälle beeinträchtigt bleiben. Der rechte Herzeinfluss- und Ausflusstrakt ist durch den Druck des Brustbeines schlauchförmig verformt. Die Herzleistung ist dadurch gegenüber der Norm bis zu etwa 20% vermindert. Durch den Druck auf das Herz (Herzskelett) können auch leichte Herzklappenfunktionsstörungen hervorgerufen werden. Diese sind z.B. auf die Trikuspidal- Pulmonalis- oder Mitralklappe (ZB: Mitralklappenprolaps) bezogen und können im Intervall nach Behandlung bzw. Korrektur der Trichterbrust mit Verlagerung des Herzens in eine reguläre Position gebessert oder gänzlich reversibel sein.

Der enge Kontakt zwischen Herz und Brustbein kann auch für Herzrhythmusstörungen (zusätzliche Herzschläge, „Herzstolpern“, unregelmäßiger Herzschlag) verantwortlich sein. Diese Veränderungen nennt man auch Palpitationen (deutlich spürbares und unregelmäßiges Herzklopfen). Schlagunregelmäßigkeiten des Herzens (Extrasystolen/Arrhythmien) sind gehäuft, wenn der Oberkörper in Linksseitenlage ist oder nach vorne beugt, wird und das Herz dadurch in engerem mechanischem Kontakt zum eingesenkten Brustbein steht. Nachdem die Pumpleistung des Herzens im Zuge der Enge des herabgesetzten Bluteinflusstraktes nicht das Schlagvolumen regulär erhöhen kann die Pumpleistung bei körperlicher Belastung nur durch eine höhere Schlagfrequenz (Herzrasen bzw. Tachykardien) gesteigert werden. Herzfrequenzen bis über 200 Schläge/Minute werden erzielt. Die Patienten haben in der Regel in Ruhe und bei leichter bis normaler Belastung keine Beschwerden, erst bei größeren sportlichen Anstrengungen treten entsprechende Symptome auf und diese erfahrungsgemäß ab dem 40. Lebensjahr, wo dann ein deutlicher Leistungsknick beim Sport beschrieben wird. Die Maximalherzfrequenz ergibt sich grob eingeschätzt aus der einfachen Formel „220 – Alter“. In diesem Alter ist bereits ein ökonomischer Herzschlag notwendig und dermaßen hohe Frequenzen werden nicht toleriert.

Fig. 4: Tubulär eingengte rechte Herzkammer, wo das venöse Blut aus dem Körper aufgenommen und in die Lunge weitergepumpt wird. Die Herzfüllung ist somit kapazitätsbedingt eingeschränkt.

Es ist anzunehmen, dass bei der immer wieder beobachteten Rotation (Sternumrotation entgegen dem Uhrzeigersinn; im Leibesschnittbild von unten betrachtet), also der Verdrehung des Brustbeinkörpers in seiner Längsachse der Widerstand des Herzens eine Rolle spielt. Das Brustbein passt sich in den meisten Fällen dem nach links verdrängten Herzen an. Man sieht dann, dass der linke Rand des Brustbeins höher und der rechte Rand tiefer liegt. In extremer Weise kann das Sternum vom der horizontal – flachen Anfangslage um 90° rotieren, so dass es senkrecht in der Medianen – sozusagen aufgedreht - vorliegen.

Literatur:

- Kowalewski et al. J. thor. and cardiovasc. surg. 1999 Surgical treatment of funnel chest causes an increase in right ventricular systolic, diastolic, and stroke volumes,..

- Osama et al. JPS 2005….after closed repair of pectus excavatum there is an immediate subjective improvement in the ability to exercise which is paralleled by an improvement in cardiac output.

- Malek et al. Chest 2006…repair of the pectus excavatum significantly improves cardiovascular function and contradicts arguments that surgical repair is primarily cosmetic yielding minimal physiologic improvement.

- Krueger et al. Ann. Thor. Surg. 2010; Surgical correction of pectus excavatum …results in a significant increase in end-diastolic RV dimensions and a significantly increased LV ejection fraction.

- Tang et al. Eur J of Cardiothoracic surgery 2012 Pat. with pectus excavatum have lower cardiac index at submaximal exercise when compared with healthy age-matched controls. Their cardiac index and forced expiratory ventilation capacity are increased one year after the modified Nuss operation.

- Neviere et al. Eur J Cardiothor Surg. 2013 Pectus excavatum repair improves cardiovascular function at maximal exercise by facilitating heart filling.

- Tardy et al. J Am College of Cardiol. 2015 Our main result was the confirmation of PE exercise hemodynamic repercussions, rooted in the patients’ lower stroke volume: compression of the right ventricle by the caved-in chest wall restricts the available supplemental volume.

- Chao et al. Am J of Surg. 2015 Surgical correction of PE deformity caused a significant improvement in right heart chamber size and cardiac output.

- Abu-Tair et al. Ann Thorac Surg 2018 The cardiopulmonary system reacts first with an increase in heart rate …..followed by a decrease in stroke volume ….then leads to a decrease in cardiac output.

Veränderte Atemmechanik

Die Atemmechanik benötigt eine funktionell entsprechende Zwerchfellkontraktion, die die Lungen gänzlich entfaltet. Damit das Zwerchfell seine volle Leistung entfalten kann muss es in einem anatomisch regulär geformten Brustkorb (sogenannte untere Thorax-Apertur) fixiert sein. Im Zuge einer Trichterbrust ist die untere Thorax–Apertur, sozusagen, eingedellt, also nicht regulär im vorderen Bogenanteil geformt. Damit hat das Zwerchfell keine reguläre Vorspannung (durch die Delle im Rippenbogen ist das Zwerchfell gleichsam zu groß) und kann seine volle Leistung zur kompletten Entfaltung der Lunge - in der vertikalen Achse - nicht aufbringen. Es kann somit eine Kurzatmigkeit im Vordergrund stehen und in spirometrischen Untersuchungen (eingeschränkte Lungenfunktion / Lungenleistung) lassen sich restriktive Veränderungen bei mäßig reduzierter Vitalkapazität nachweisen.

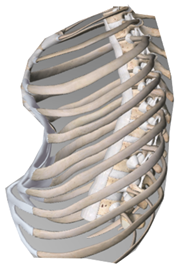

Fig.6a: Reguläre Thoraxform mit dementsprechend gut eingepasstem Zwerchfell, dass im Zuge der Kontraktion die Lunge gänzlich entfalten kann. Fig. 6b: Eingedellter Brustkorb im Zuge einer Trichterbrust wo das Zwerchfell eine veränderte Form der Fixation aufweist und daher trotz maximaler Kontraktion die volle Entfaltung des Lungenvolumens in der vertikalen Achse nicht erreicht wird.

Literatur:

- Kubiak et al. EJPS 2006…Our findings indicate that pulmonary function improves in patients after completion of minimally invasive repair of pectus excavatum…

- Sigalet et al. Ped Surg Int 2007 …..the long term physiological effects of closed repair of pectus excavatum include improved aerobic capacity, likely through a combination of pulmonary and cardiac effects.

- Lawson et al. J Pediatrics 2011 Increasing Severity of Pectus Excavatum is Associated with Reduced Pulmonary Function.

- Swanson et al. The American J Surg. 2012; Fifty-nine percent of patients had cardiac and/or pulmonary limitation. A Haller Index greater than 3.6 is associated with pulmonary dysfunction.

Trichterbrustformen

Neben den häufig vorkommenden symmetrischen Formen kommt es im Zuge der Entwicklung auch zu asymmetrische Trichterbrustformen, die sich im Zuge des Wachstums entwickeln (Stichwort: linksseitiger Widerstand des Herzens gegenüber einer Einsenkung) sind bei älteren Patienten, symmetrische Formen bei jüngeren Patienten anzutreffen. Die assymetrischen findet man somit häufiger bei älteren Patientinnen und Patienten.

Gleichzeitig mit der Trichterbrustentwicklung sieht man in etlichen Fällen vorspringende untere Rippenbögen, die auch einseitig auftreten können. Die veränderte Statik in den knorpeligen Rippenanteilen dürfte auch hier ein auslösender Faktor sein. Diese vorspringenden Rippenbögen verursachen keine offensichtliche Beeinträchtigung innerer Organe bereiten aber in der Bauchlage auf festerem Untergrund Schmerzen und Missempfindungen. Bei asymmetrischen Formen kann auch im Zuge des Wachstums eine ganze Brustkorbhälfte verkleinert ausgebildet werden (hypoplastischer Hemithorax – meist rechts).

Fig. 5: Trichterbrust mit gleichzeitig deutlich vorgewölbten beidseitigen unteren Rippenbögen.

Oftmals sind es aber nicht die physischen, sondern die, sich zunehmend bei Kindern im Schulalter entwickelnden, psychischen Probleme, in den Vordergrund treten. Im Vordergrund steht eine signifikante Verschlechterung der subjektiv empfundenen Lebensqualität und des Selbstwertgefühls. Die Tiefe des Trichters steht in keiner direkten Korrelation mit der psychischen Beeinträchtigung. Es konnte gezeigt werden, dass die Behandlung und Korrektur der Trichterbrust zu einem signifikanten Anstieg des Selbstwertgefühls und der Lebensqualität in Normbereiche führen.

Kiel-Trichterbrust: Es ist möglich, dass sich neben einer trichterförmigen Einsenkung auch eine kielförmige Vorwölbung entwickelt. Diese kombinierte Deformität kann vertikal, oder horizontal gespiegelt sein. Unter den horizontalen Formen findet sich das seltene Currarino- Silverman Syndrom mit kurzem und breitem winkelartig vorgewölbten Brustbein.

Diese Formen erfordern kombinierte OP-Techniken, können zusätzlich zur Stützplatte, die den Trichter ausgleicht, Sternumkerbungen und Rippenteil– bzw. Rippenknorpelresektionen notwendig sein.

Horizontale Spiegelung (Kiel-oben / Trichter-unten)

Vertikale Spiegelung“ (Trichter rechts / Kiel links)

Diagnostik

Die genaue Untersuchung ist wichtig. Hier gilt es auszuloten ob und ab wann eine Behandlung notwendig ist und ob sich somatische Behandlungskriterien finden:

Als Kriterien finden sich:

Zunehmende Deformität tiefer als 1,5cm

Zunehmende Deformität tiefer als 1,5cm

Unter 1,5cm kosmetische Gründe

Über 4cm schwerer Befund- Ein sogenannter Haller Index (HI) > 3.25 (MR,CT)

- Leistungsknick

Restriktive Ventilationsstörung / Atemnot

Herzkompression / Tachykardie

Klappeninsuffizienzen (MVP, MI, PI,..)

Arrhythmien - Psychische Belastung

Behandlung

Die Behandlung der Trichterbrust, die konservative und operative Vorgangsweisen beinhaltet, sollte möglichst früh, also bereits vor der Pubertät begonnen werden. Nach einer medizinischen Untersuchung (Status ergänzt durch einen Thorax-Ultraschall, ein MRI, ein EKG, einen Herzultraschall, einen Lungenfunktionstest und ggf. auch eine Ergometrie) wird festgelegt, ob man noch mit Kontrollen zuwarten kann oder bereits eine Behandlung eingeleitet werden sollte.

Konservative Behandlung

Die konservative Behandlung gliedert sich in eine physikalische mit Stärkung der Rücken-, Rumpf- und Bauchmuskulatur sowie die Dehnung der meist zu kurzen Brustmuskulatur (Musculi pectorales). Sport, der auch die Oberkörpermuskulatur trainiert, ist empfohlen. Dazu eignet sich beispielsweise das „Leistungsschwimmen“.

In bestimmten Fällen empfiehlt sich der Einsatz eines Unter-/Überdruckheilbehelfs, der als sogenannte „Saugglockenbehandlung“ bekannt ist. Die bestehende Behandlungsform der Saugglockentherapie n. E. Klobe wurde nun weiterentwickelt (Rokitansky) durch Herstellung einer individualisierten Passform, wo auf eingesunkene Brustbereiche der Unterdruck und auf vorgewölbte Bereiche ein Überdruck angewendet wird. Mit anderen Worten übt der innovative Unter/Überdruckheilbehelf auf erkrankte Bereiche des Brustkorbes an definierten vorgewölbten Stellen (Kiel) einen Überdruck und an definierten eingesunkenen Stellen (Trichter) einen Unterdruck aus. Betroffen sind dabei in erster Linie asymmetrische und gemischte Formen (Kiel-/Trichterdeformitäten) sowie Vorwölbungen der Rippen, bzw. der Rippenbögen.

Fig.7: Angepasster Unterdruck-/Überdruckheilbehelf in frontaler und Schnittbildansicht

Diese Therapie kann, wenn sie vor der Pubertät regelmäßig (täglich und mindestens 2h) angewendet wird, zu einer deutlichen Verbesserung, d.h. Abflachung des Trichters und auch der Vorwölbungen, führen. Patienten beschreiben eine verbesserte sportliche Leistungsfähigkeit, wenn sie den Unter-/Überdruckheilbehelf (zB unter dem Leibchen) tragen. Dies ist erklärbar, weil der etwaige Druck auf das Herz gemindert, und die Herzfüllung sowie auch die Atemmechanik gebessert wird.

Bei dieser konservativen Behandlungsform wird der Brustkorb regelmäßig einer normalen Form angenähert, passager umgeformt und gleichzeitig seine Wand gymnastisch gedehnt. Im Zuge der behandlungsbedingten Trichterabflachung wird der Druck in den betroffenen knorpeligen Rippenabschnitten erhöht und damit der Wachstumsreiz Knorpelzwischenzellsubstanz anzulagern gemindert, wenn nicht sogar umgekehrt. Die Dehnung des Brustkorbes in Richtung einer regulären Form hat sich auch bei schwereren Fällen, die nicht konservativ zufriedenstellend ausgeglichen werden können, als Vorteil erwiesen. Je älter der Patient und je tiefer die Trichterbrust zu Behandlungsbeginn desto größer ist das sogenannte „Memory“ der Brustwand, gleichbedeutend, dass sich der Trichter wieder einsenkt. Wenn der gänzliche Ausgleich nicht gelingen sollte, dann erzielt man jedoch optimale Voraussetzungen für die operative Korrektur, die dann die Brustwand mit gänzlich ausgeglichenem Trichter durch eingesetzte Stützplatten in der korrekten Position hält. Die Stützplatten stören bei keinem Sport, liegen Großteils unter der Muskulatur und sollten mindestens 4 Jahre getragen werden. Nach dieser Zeit ist der sogenannte „Memory – Effekt“ des Gewebes überwunden.

Die operative Behandlung

Die operative Behandlung besteht aus mehreren, ggf. kombinierten operativen Methoden, die individuell angepasst zum Einsatz gebracht werden. Der Eingriff erfolgt in Allgemeinnarkose. Grundsätzlich kann der Eingriff als äußerst komplikations- und risikoarm eingestuft werden. Zur Vorbereitung wird ein Interner Status zum Ausschluss von etwaigen Organbeeinträchtigungen und Begleiterkrankungen durchgeführt. Üblicherweise sind Trichterbrustpatienten weitgehend gesund. Manche haben Hinweise auf ein schwaches Bindegewebe ohne dass gleich ein sogenanntes „Marfan – Syndrom“ vorliegt. Die Blutgerinnung sollte einwandfrei sein und mit Normwerten vorliegen. Blutverdünner sind von interner Seite abzusetzen und Medikamente die die Blutplättchen (Thrombozyten) in ihrer Funktion hemmen müssen vermieden werden. Mit therapeutischen Blutverlusten ist nicht zu rechen. Dies entspricht auch der Erfahrung von Rokitansky nach hunderten erfolgreichen Trichterbrusteingriffen. Eine sogenannte Akne am Körper muss wegen der möglichen intraoperativen Keimeinschleppung vorweg behandelt sein (Tetrazyklin – Antibiotikum). Der Spitalsaufenthalt beträgt etwa 1 Woche, die postoperative Schonung weitere 1-2 Wochen. Hier sind Atemübungen wie „tiefes Einatmen – langsames Ausatmen“ angezeigt. Büroarbeiten sollten nach 14 Tagen gut möglich sein. Nach einem Monat kann mit Sport begonnen werden. Nach 2 Monaten ist „jeglicher“ Sport möglich.

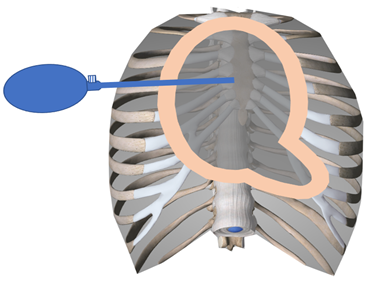

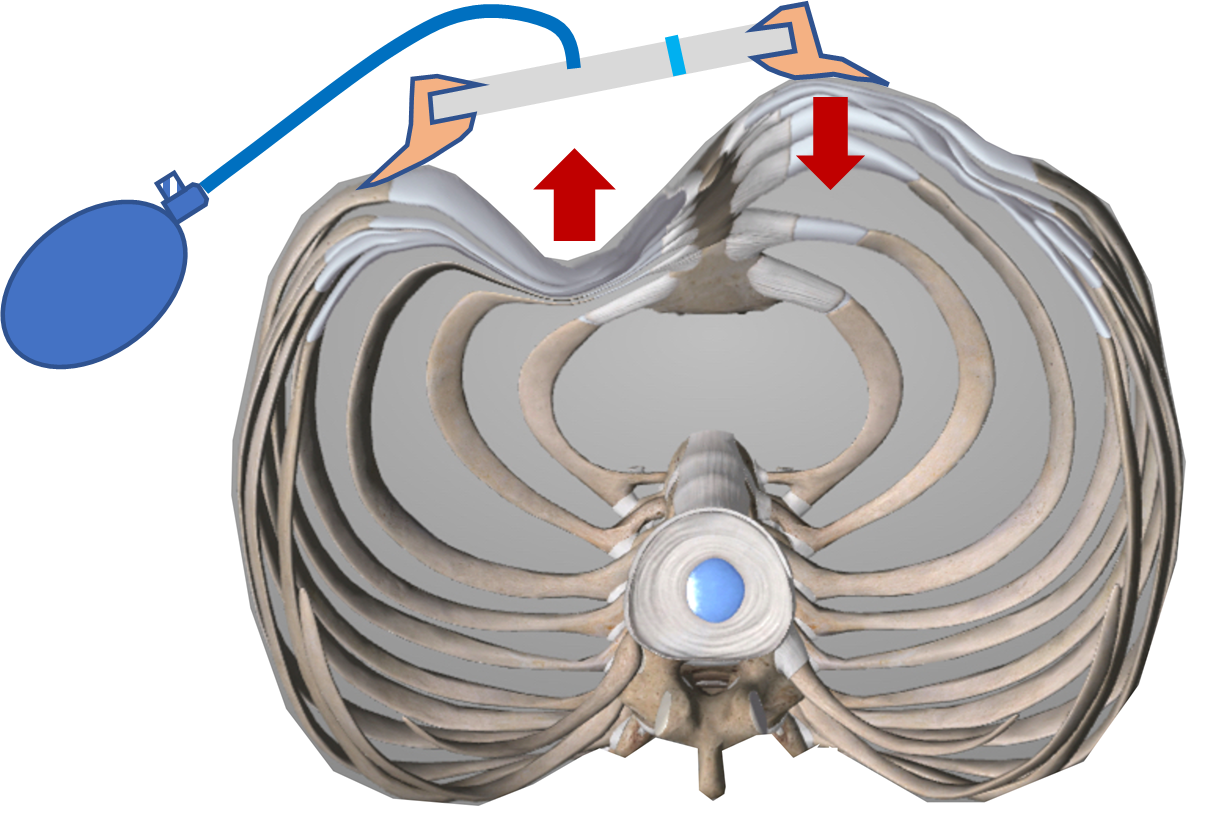

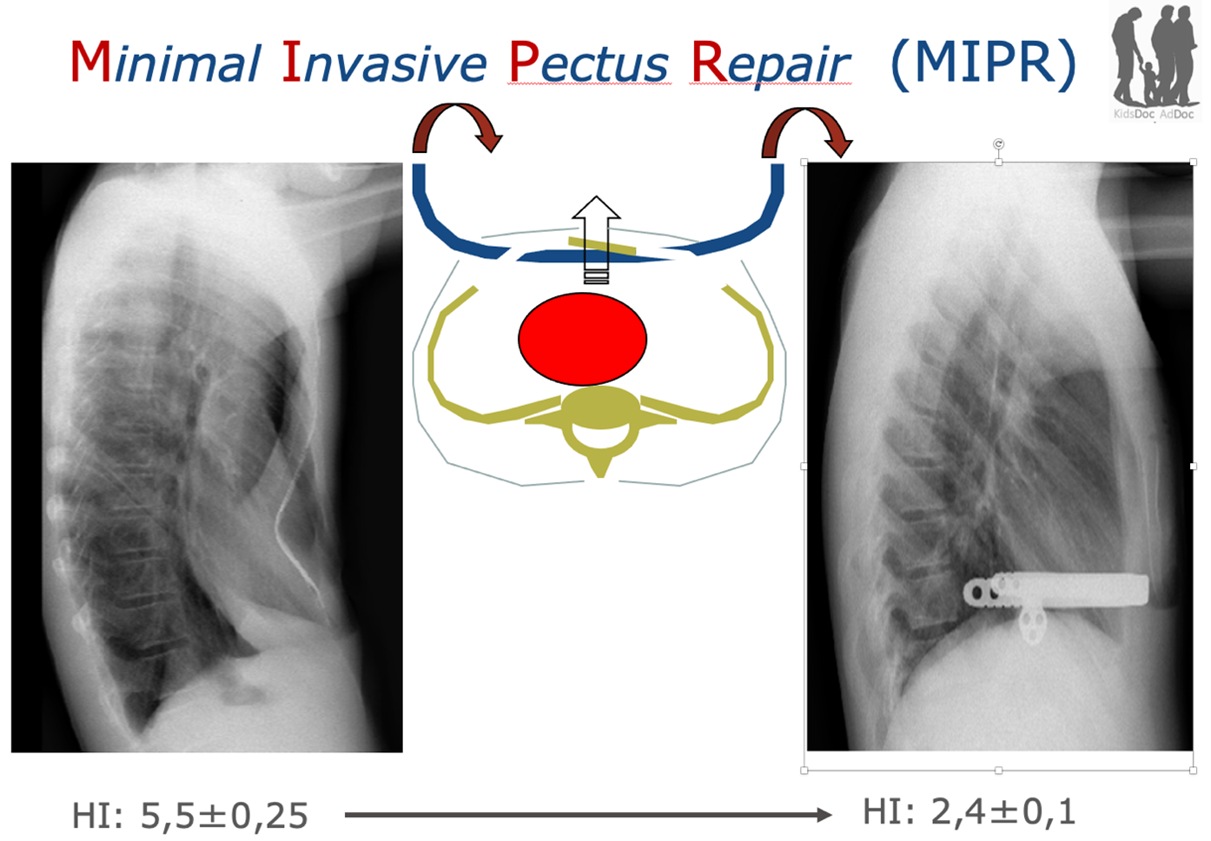

Die minimal Invasive Trichterbrustkorrektur (MIPR) modifiziert nach Rokitansky:

Das Prinzip dieser OP beinhaltet, dass das eingesunkene Brustbein und großteils die daran angrenzen knorpeligen Rippenanteile angehoben und durch 1-2 bügelartig geformte Stützplatten in der richtigen Position gehalten werden. Die Form der Stützplatten wird jeweils individuell angepasst.

Fig. 8.: Hier sieht man in einer sogenannten seitlichen Röntgenaufnahme des Brustkorbes das eingesunkene Brustbein. In der Mitte ist schematisch dargestellt, wie die c-förmig geformte Stützplatte bereits in das Implantatbett eingelegt ist und dabei das Brustbein deutlich angehoben vorliegt. Entsprechend der gezeichneten Pfeile wird das Implantat um 180° gedreht und damit in seine endgültige Position gebracht, die am rechten seitlichen Thoraxröntgen zu sehen ist.

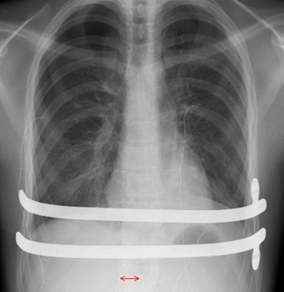

Fig. 9.: Auch zwei Stützplatten, die nahezu parallel eingelegt werden sind in manchen Fällen nötig um den Brustkorb regelrecht zu formen. Wichtig erscheint, dass sich die Metallimplantate nicht kreuzen und damit der schlechte Metall-Metallkontakt (Metallabrieb) vermieden wird.

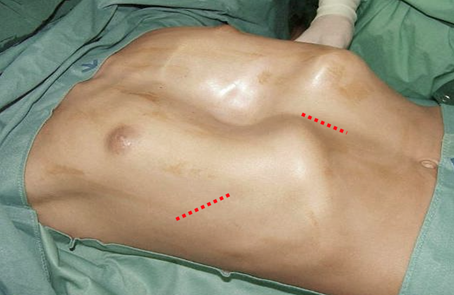

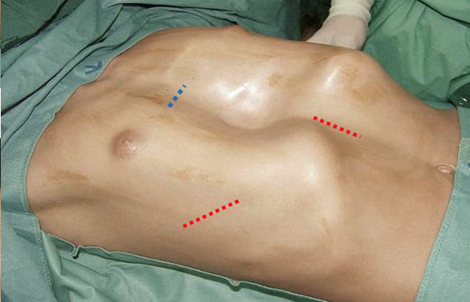

Bei der üblichen Operation mit geradem Brustbein werden seitlich zwei schräge Hautöffnugen (ca.5-7cm; rot strichliert) am Brustkorb (weißer Ring) und eine senkrechte Hautöffnung (ca.5cm rot strichliert) unter dem Ende des Brustbeins in der Mitte angelegt. Die mittige Öffnung ist einerseits notwendig, um vorsichtig das Implantat-Bett vor dem Herzbeutel - minimal invasiv - sicher vorzubereiten und andererseits das Brustbein anzuheben und damit den Trichter auszugleichen. Das Implantat-Bett muss innerhalb des Trichterrandes den Zwischenrippenraum passieren, um eine zufriedenstellende gerade Ausrichtung der vorderen Brustwand herbeizuführen.

Fig.10: Zeigt dein weis Markierten Rippenverlauf mit den beiden gegenüberliegenden Punkten, wo das Implantat auf der Höhe der tiefsten Trichterstelle durch die korrespondierenden Zwischenrippenräume treten wird. Die Durchtrittsstellen müssen innerhalb des Trichterrandes liegen.

Fig. 11.: Zeigt die üblichen Hautöffnungen medioaxillär, am seitlichen Rumpf und median in der Mitte direkt im Anschluss an das Brustbein. Von der Mitte wird das Mittelfell (Anteil wo das Herz liegt) vorbereitet, dass die Passage des Implantates vor dem Herzen ohne Risiko erfolgt und Gewebestränge, die das Brusbein in die Tiefe ziehen gelöst werden.

Bei sehr steifen, stark nach innen gerichteten, Rippenknorpeln müssen thorakoskopisch schlitzförmige Chondrotomien (sogenannte Knorpelschlitzungen meist der 5. und 6. Rippe) elektrochirurgisch - minimal invasiv - vorgenommen werden. Sie führen zu einer elastisch-weicheren vorderen Brustwand, damit der Trichter besser operativ aufgehoben werden kann.

Bein einem konvexen – steifen - gebogenen Brustbein ist eine zusätzliche Hautöffnung horizontal etwa auf der Verbindungslinie zwischen den beiden Mamillen (Brustwarzen) nötig um die eine schlitzförmige Rinne in den Knochen zu präparieren (quere partielle Sternumosteotomie; blaue gestrichelte Linie), dass sich dieser geraderichten und die Biegung aufheben lässt. Diese Rinne kann in schräg angelegter Form auch helfen ein rotiertes Brustbein auszugleichen.

Fig. 12.: Die blau-strichlierte Linie markiert die Hautöffnung, falls in das stark konvex gebogene Brustbein eine oberflächliche Rinne gemacht werden muss, damit es geradegerichtet werden kann. Diese Vorgangsweise ist öfter bei Erwachsenen nötig, wo das Brustbein zur Gänze verknöchert, fest vorliegt. Bei Kindern und Jugendlichen ist das Brustbein noch elastisch weich, so dass diese Maßnahme entfallen kann.

Bei zusätzlich vorspringenden unteren Rippenbögen können diese ebenfalls – falls nötig - im gleichen operativen Eingriff korrigiert werden. Sie hängen nicht zwingend mit der Trichterbrustbildung zusammen, nachdem sie auch ohne Trichterbrust vorkommen. Die Hautinzisonen (gelb-strichlierte Linie in Fig. 11) verläuft dann schräg über den Rippenbogen. Der Knorpelbogen wird operativ freigelegt, die Knorpelhaut längs elektrochirurgisch geöffnet und der zu lang gewachsenen Knorpel ausgeschält (Rippenknorpelresektion). Der zurückgelassene Knorpelhautschlauch wird gestrafft so dass sich dort innerhalb von einigen Wochen ein neuer gerader Rippenbogen bildet.

Fig. 13.: Die gelb strichlierten Linien markieren die Stellen über welche vorspringende Rippenbögen chirurgisch korrigiert werden können. Öfter findet sich ein vorspringender Rippenbogen isoliert auf der linken Seite. Ein vorspringender Rippenbogen ausschließlich auf der rechten Seite ist selten.

Fig.14: Ein Patient nach ausgedehnter Korrektur unter Verwendung mehrerer kombinierter operativer Methoden; Das Resultat ist zusätzlich durch sportliches Training begünstigt.

Sternumosteotomien (Brustbeinrinnen), Rippenchondrotomien (Knorpelschlitzungen) und Rippenknorpelresektionen spielen gerade bei älteren Patienten und bei komplexen sowie gemischten Kiel-Trichterdeformitäten in der Korrektur eine wichtige Rolle.

Als sogenannte Stützplatten (Metallbügel; PSI® – Fa. Hofer Medical / Fürstenfeld / Austria), die das Brustbein in gerader ausgerichteter Position halten sollte man einteilige Ausfertigungen verwenden. Es ist dabei der Stabilisator-Bereich als einseitige Lasche integriert angebracht.

Im Gegensatz dazu birgt ein aufgeschobener Stabilisator, wie er immer noch bei etlichen Implantaten verwendet wird, die Gefahr des Metallabriebs, wenn sich die Metallteile (Implantat und Stabilisator) gegeneinander verschieben. Nachdem wir mit Drähten zur Fixation, die immer wieder brechen können, deutliche Komplikationen gesehen haben (gebrochener Draht verletzt mit seiner Spitze die Lunge), werden diese Verdrahtungen von uns seit Jahren nicht mehr verwendet. Auch sogenannte „Cerclagen“ wo Draht die Stützplatte an die Rippe fixiert werden aus Erfahrung abgelehnt. Die Stützplatten werden „nur“ in der Muskulatur durch eine spezielle Nahttechnik fixiert. Andernorts propagierte Fixationen mit Draht, Schrauben oder auch Nieten sind nicht notwendig und müssen nicht angewandt werden.

Um das bzw. die Implantate bildet sich eine bis zu 3mm starke bindegewebige Kapsel. Diese sogenannten „schwimmende“ Aufhängung wird ausgezeichnet vertragen, ermöglicht „freie Rumpfbewegungen“ und erlaubt „jegliche“ Sportart. Patienten, die nach Rokitansky korrigiert sind, haben erfolgreich auch an sogenannten Ironman–Wettkämpfen teilgenommen. Auch Sportarten, wie Fallschirmspringen mit erheblichen Belastungen des Brustkorbes werden problemlos wahrgenommen. Zu dem mittlerweile bereits publizierten und gefürchteten Metallabrieb mit höchstem Nickel – Konzentrationen im Blut - bei aufgeschobenen Stabilistoren - kommt es nicht, wie Kontrollmessungen in Blutproben ergeben haben.

Fig.9: Einteiliges PSI® - Hofer – Implantat, einerseits in einigen verschiedenen Größen, andererseits bereits in c-förmiger Form nach individueller intraoperativer Anpassung

Mit zwei Stützplatten findet man das Auslangen. Mehr als zwei Stützplatten schränken die Beweglichkeit des Thorax ein und bergen zudem die größere Gefahr der Metall-Metall-Berührung wen sich die Implantate kreuzen oder zu nahe aneinanderlegen. Die Metall-Metall-Berührung führt zu hohen Metallkonzentrationen im Blut und es steigert sich die Gefahr einer Metallallergie, wenn abgeriebene Metallteile im Körper verschleppt und mit Makrophagen und mit sogenannten dentritischen Immunzellen in Kontakt kommen, die ihrerseits die allergische Immunabwehr einleiten.

Eine Kiel-/Trichterbrust kann ein ausgedehnteres operatives Vorgehen erfordern. Grundsätzlich besteht bei der Korrektur der Kielbrust die Möglichkeit, dass es zu einem Rezidiv (wiederkehrende Deformität) kommt, sofern der Wachstumsabschluss noch nicht erreicht ist. Gelingt es nicht den Kiel durch die Stützplatte auf das reguläre Brustkorbniveau abzusenken (Durchtritt der Stützplatte am mittleren Rand des Kiels) so muss der zu lang ausgebildete knorpelige/ggf. knöcherne Anteil der kielförmigen Fehlentwicklung chirurgisch entfernt und der Trichter gleichzeitig durch eine Stützplatte angehoben werden.

An folgenden Film finden sie schematisch die operative Vorgangsweise, die anhand der Animation nachvollzogen werden kann.

- Festlegung der Knorpel Knochengrenze, um festzustellen, ob diese deutlich über dem normalen Thorax - Niveau liegt, also der knöcherne Rippenteil an der Kielbildung beteiligt ist.

- Falls das der Fall ist sollte man mit der Korrektur auf zuwarten bis das Wachstum abgeschlossen ist.

- Als erster Schritt wird der Rippenknorpel und ggf. der angrenzende knöcherne Rippenanteil aus der Knorpel- bzw. Knochenhaut gelöst und die Rippe zurückgekürzt. Die Knorpel-/Knochenhaut bleibt bestehen und wird gestrafft, so dass ein schlauchartiger gerader Anschluss an das Brustbein bestehen bleibt (roter leerer Balken). In diesem „Schlauch“ bildet sich innerhalb vo 1-2 Monaten ein festes Rippenregenerat.

- In den folgenden Schritten wird durch eine Stützplatte (blauer Balken) die c-förmig an den Brustkorb angepasst das rotierte Brustbein geradegestellt (ggf. ist hier eine schräge Rinne im Brustbeinknochen notwendig - sog. partielle Sternumosteotomie) und der Trichter an der gegenüberliegenden Brustkorbseite angehoben.

Pediatric Surgery Digest

Pediatric Surgery Digest

Aktuell ist das internationale Textbook „Pediatric Surgery Digest“ (ISBN 978-3-030-80410-7; ISBN 978-3-030-80411-4 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-80411-4) in seiner 2. Auflage im Springer-Verlag erschienen. Herausgeber ist Zarachias Zachariou.

Das Werk umfasst die gesamte Kinder- und Jugendchirurgie in gestraffter Ausführung, so dass man sich im klinischen Alltag rasch orientieren und sich einen Überblick verschaffen kann.

Alexander Rokitansky hat das Kapitel (16 / Seite 187-234) der gesamten Thoraxchirurgie verfasst.

Update 2022 in Pectus excavatum Treatment by Rokitansky:

Link zum Vortragsvideo auf YouTube

Literatur:

- Kelly, R. E., Jr., et al. (2013). "Multicenter study of pectus excavatum, final report: complications, static/exercise pulmonary function, and anatomic outcomes." J Am Coll Surg 217(6): 1080-1089.(Kelly, Mellins et al. 2013)

- Kelly, R. E., Jr., et al. (2020). "Recent Modifications of the Nuss Procedure: The Pursuit of Safety During the Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum." Ann Surg.

- Rokitansky A. Thorax (Rokitansky Method) In: Zachariou Z, ed. Pediatric Surgery Digest: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009: 2

- Rokitansky, A. M. and R. Stanek (2013). "Modified minimally invasive pectus repair in children, adolescents and adults: an analysis of 262 patients." Pneumologia 62(4): 224-231

- Rushing GD, Goretsky MJ, Kelly RE Jr. et al. J Pediatr Surg 2007;42:93–97... When it is not an infection: metal allergy after the Nuss procedure for repair of pectus excavatum......in 2,2%

- Fortmann K, et.al. PLoS One 2017;Trace metal release after minimally-invasive repair of pectus excavatum